近日,我校英国威廉希尔官网钱旭红院士、杨有军教授团队开发对活性氧具有高荧光增强倍数的近红外荧光探针。团队前期自主开发高亮度、高稳定的并五苯呫吨染料(EC5)。基于该染料,利用不对称共轭加成消除策略,设计构建可用于活体动物水平进行大穿透深度荧光传感的高性能生物活性氧探针。探针与不同活性氧反应,890 nm处的近红外荧光发射增强200+倍。在活体动物模型的验证性应用中,实现时空动态、高灵敏、长时程、大穿透深度的药物肝毒性成像,还首次直观呈现药物诱导的肝损伤呈现肝细胞异质性。相关成果以“Near-Infrared Biosensing of Drug-Induced Cell-Heterogeneous Injuries with an Ultrahigh Turn-On Ratio”为标题发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202503579)。

利用荧光成像技术在活体层面进行大深度、高精度的时空动态成像是目前生物成像的前沿方向。超过800 nm的近红外光对比起可见光,受到生物组织的散射、吸收和自体荧光的干扰更小,有利于提升成像的穿透深度和对比度,是活体成像的理想光学窗口。但领域缺乏兼具高信噪比、优异的组织穿透深度及长期稳定性成像的近红外荧光探针。这是由于激活型探针的开发,普遍受限于近红外荧光母核自身亮度低、光/化学稳定性差及探针检测灵敏度不够、激活信背比不高等问题。此外,适用于近红外荧光母核的光谱调控策略也十分有限。

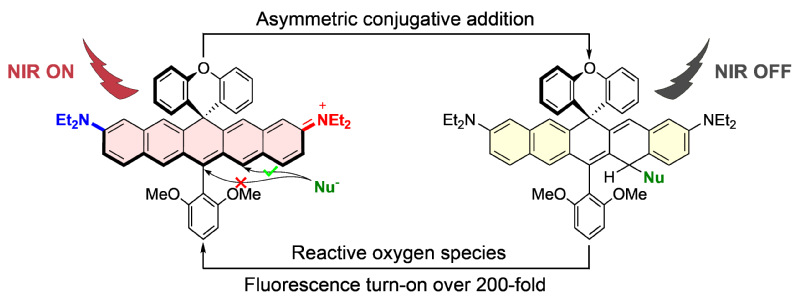

图片说明:基于EC5母核的不对称共轭加成的探针设计策略

针对上述研究瓶颈,研究团队基于前期开发的高亮度、高稳定性的近红外EC5染料骨架,创新型地提出了不对称共轭修饰策略,以共轭链上的醌甲基碳原子作为修饰位点,通过硼氢化钠还原一步得到高性能近红外荧光探针EC5-H3。该探针展现出对•OH和ONOO-的高反应活性和秒级别的快速响应,在890 nm的近红外波段产生超过200倍的高荧光开启信背比,检测灵敏度极高。

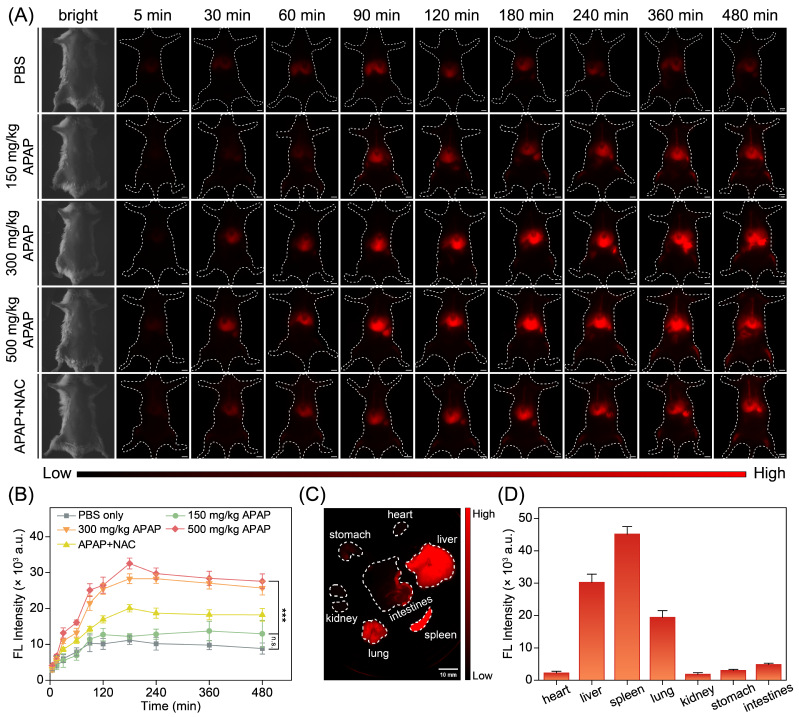

在活体生物传感中,用EC5-H3监测药物诱导急性肝损伤小鼠的肝脏处活性氧变化,成像结果显示,损伤组的小鼠肝脏区域的近红外荧光强度呈现显著的剂量依赖和时间依赖性,且荧光发射可被抗氧化剂抑制。值得注意的是,EC5-H3在8小时后依然保持较高的成像亮度,这有利于后续肝脏氧化损伤的长时程、高分辨、可视化影像分析。

图片说明:EC5-H3在急性肝损伤模型小鼠的活体成像

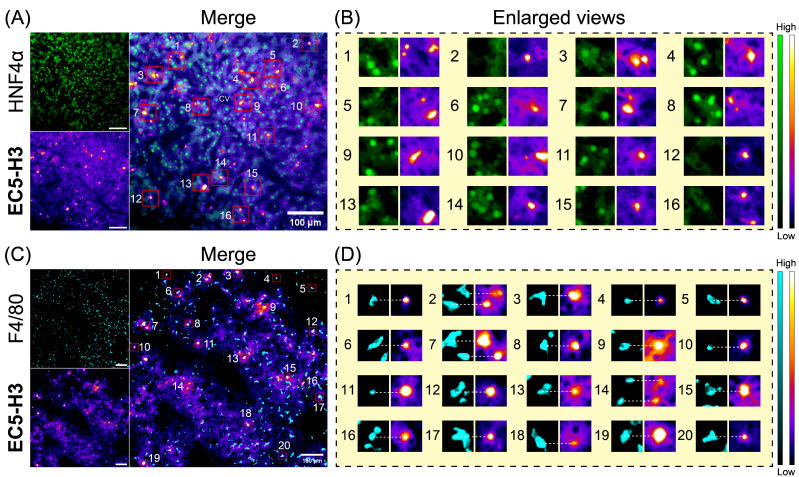

进一步利用近红外共聚焦显微镜观察损伤组小鼠的肝脏,发现对比起肝实质细胞,EC5-H3的高强度斑点状信号与巨噬细胞亚群有更好的重叠,表明肝脏损伤中巨噬细胞亚群可能有更高的氧化应激水平。探针EC5-H3不仅为药物肝毒性评价提供了动态监测的分子工具,在肿瘤术中导航、神经退行性疾病早期诊断等前沿医学领域也展现出相当的应用潜力。我们将与国内高端试剂公司百灵威合作,通过产品化,推动该探针在活性分子、候选、药物毒理、纳米制剂、中药提取物等肝毒性评价中的应用。

图片说明:药物导致的肝脏组织氧化损伤呈现异质性分布

该论文的共同第一作者为williamhill官网的胡心茹、姚成及中国科学院上海营养与健康研究所的王宝生,通讯作者为杨有军教授、华师大罗潇教授、营养所周犇研究员、上海中医药大学葛广波教授。该工作在钱旭红院士的悉心指导下完成,并得到了国家科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市科委以及高校基本科研业务费和生工国重室开放课题的支持。